来源:凤凰网

本次会议核心是分享与脑科学相关的最新科学领域的突破性技术,分别探讨包括情感计算、情绪和面部表情,以及机器学习、演讲和语言等具体议题,希望利用现代化、跨领域的科学手段来攻克有关人脑和大脑认知的深层问题。

随着人工智能(AI)、深度学习(ML)技术的不断演进发展,很多研究人员发现,AI 在脑科学领域的应用前景广阔,特别是在精神脑、老年脑、儿童脑的研究中,能够提供更好的方法与策略。

北京时间10月7日、8日的凌晨,由盛大网络创始人、慈善家陈天桥夫妇出资成立的天桥脑科学研究院(以下简称TCCI),与顶级学术期刊《Science》(科学)杂志共同举办了一场两天共计6小时的线上研讨会。

本次线上研讨会主题为“认知科学领域的前沿研究”,核心是分享与脑科学相关的最新科学领域的突破性技术,两天分别探讨包括情感计算、情绪和面部表情,以及机器学习(ML)、演讲和语言等具体议题,希望利用现代化、跨领域的科学手段来攻克有关人脑和大脑认知的深层问题。

两天的演讲嘉宾(按照出场顺序)包括上海交通大学心理与行为科学研究院特聘研究员杨志博士,德国马克斯·普朗克神经生物学研究所娜丁·戈加拉(Nadine Gogalla)博士,麻省理工学院 Rosalind Picard博士,TCCI转化中心主任、华山医院院长毛颖教授,加州大学旧金山分校神经外科学教授Edward Chang,以及麻省理工学院麦戈文脑科学研究所、脑神经科学副教授Evelina Fedorenko.

利用看电影对照实验识别精神分裂症患者

人的大脑成像信息十分重要,医院中就有多项“脑电图”相关的检查项目,就是利用脑成像提供的独特信息,来更好地诊断和早期检测精神等类型疾病。那么,不断进步的神经影像方法是否可以帮助我们客观和定量化地测量脑的一些高级的、整合的功能呢?

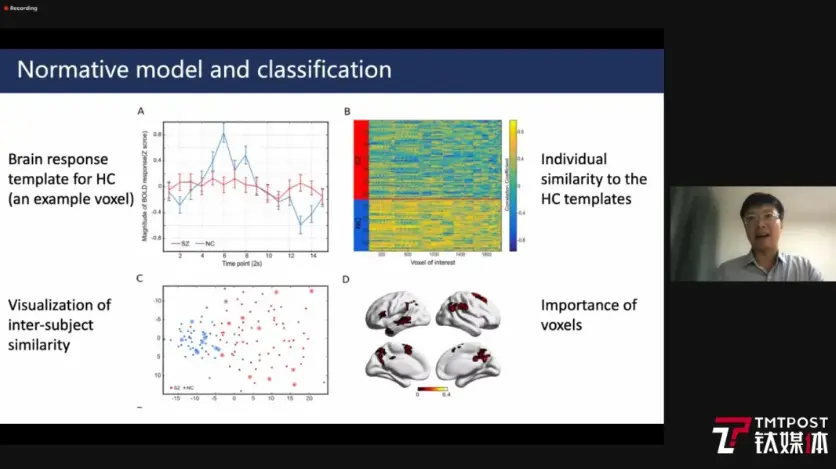

作为研讨会上第一位演讲嘉宾,上海交通大学心理与行为科学研究院特聘研究员、TCCI转化中心研究员杨志博士,在线上分享了他与科研团队在去年8月1日《NeuroImage》(神经影像)杂志上发表的一篇重要研究成果:利用开发的一种个性化的精神病神经影像技术,基于126名参与者在观看电影剪辑时记录到的大脑活动,就可以检测识别出具有精神分裂症特征的患者。结果显示,通过训练SVM分类器(机器学习分析样本工具)识别精神分裂症参与者,在交叉验证测试中获得了71-78%的准确率,在独立的验证数据中实现了95%的准确度、100%的灵敏度和90%的特异性。

这一研究成果使转化精神病学领域受益,并反映了这种方法在个体化诊断临床工具方面的潜力。

杨志在接受采访时表示,他认为这一研究成果也可以应用诊断其他精神疾病。“我们的这项工作验证了,通过测量人在接近生活的场景下产生的脑活动,我们可以测量脑的复杂功能,并据此对心理状态和精神障碍进行推断。我们的另外一项研究支持了这种方法在反映个体差异时的可靠性。因此这个方法有望用于研究其他的心理健康问题,我们也正在开展一些相关研究。”

对于本研究成果的局限性,杨志解释称,这一研究方法在解释大脑活动的个体差异方面的能力有限。我们测量的脑功能是高度复杂和整合的。这好比我们可以测量智商,但是无法很清楚地解释究竟为什么一个人智商很高。接下来,团队将试图通过一些措施,更好的解释大脑系统或主体的行为状态。

据悉,这项研究是由中国国家自然科学基金,上海市教委-高峰高原临床医学建设计划等资助,上海市精神卫生中心研究基金、以及TCCI转化中心(天桥脑科学研究院和上海周良辅医学发展基金会合作成立的上海陈天桥脑健康研究所)等机构的支持。

原文链接:天桥脑科学研究院《科学》杂志研讨会:脑科学领域还能实现哪些技术突破?_凤凰网 (ifeng.com)